Vous avez pris un médicament, et quelques jours plus tard, une éruption cutanée, des nausées ou une fatigue extrême vous envahit. Vous vous demandez : est-ce vraiment le médicament ? Ou est-ce une coïncidence ? Pour y répondre, les médecins et les spécialistes de la pharmacovigilance utilisent deux outils simples mais puissants : le déchallenge et le rechallenge. Ces méthodes ne sont pas des tests de laboratoire compliqués. Ce sont des observations cliniques basées sur ce que votre corps fait quand vous arrêtez, puis répétez, un traitement.

Qu’est-ce que le déchallenge ?

Le déchallenge, c’est l’arrêt d’un médicament pour voir si les symptômes disparaissent. C’est la première étape dans presque tous les cas d’effet secondaire suspecté. Si vous avez une éruption cutanée après avoir pris un antibiotique, votre médecin va vous demander d’arrêter ce médicament. Pas pour vous laisser souffrir, mais pour observer : les plaques s’atténuent-elles ? La fièvre baisse-t-elle ? La douleur diminue-t-elle ? Un déchallenge est dit positif quand les symptômes s’améliorent ou disparaissent complètement après l’arrêt du médicament. Ce n’est pas une preuve absolue, mais c’est une forte indication. Par exemple, dans un cas documenté, un patient a développé une réaction cutanée fixe après avoir pris du métronidazole. Dès l’arrêt du médicament, les lésions ont commencé à s’effacer en quelques jours - un déchallenge positif clair. Cela ne prouve pas encore que le médicament est la cause, mais ça rend la connexion beaucoup plus probable.Un déchallenge est négatif quand les symptômes persistent même après l’arrêt du traitement. Cela peut vouloir dire que le médicament n’est pas en cause, ou que les dommages sont irréversibles - comme une cicatrice ou une hyperpigmentation après une éruption. Dans ce cas, il faut chercher ailleurs : une infection, une maladie auto-immune, un autre médicament.

Le déchallenge est l’outil le plus utilisé en pratique. Pourquoi ? Parce qu’il est sûr. Arrêter un médicament, même un antibiotique ou un anti-inflammatoire, est souvent plus prudent que de le réintroduire. Selon des données de 2018, dans 85 % des cas d’effets secondaires cutanés, les médecins se basent uniquement sur le déchallenge pour évaluer la causalité. Il n’y a pas besoin de risquer la santé du patient pour obtenir une piste sérieuse.

Et le rechallenge ? La preuve la plus forte - mais aussi la plus risquée

Le rechallenge, c’est la réintroduction du médicament après que les symptômes ont disparu. C’est comme relancer un test : si vous arrêtez le médicament et que tout va mieux, puis vous le reprenez et que les symptômes reviennent exactement comme avant - alors vous avez une preuve presque irréfutable.Le cas du métronidazole est encore une fois emblématique. Après que l’éruption a disparu, le patient a repris le médicament. Deux jours plus tard, la même lésion est réapparue au même endroit. Ce n’était pas une réaction différente. Ce n’était pas une coïncidence. C’était la même réaction, reproduite. C’est ce qu’on appelle un rechallenge positif. Selon les normes de l’OMS, un rechallenge positif élève la certitude de causalité à définitive - le niveau le plus élevé possible.

Mais voilà le problème : réintroduire un médicament qui a causé une réaction grave, c’est comme allumer un feu pour voir s’il va brûler la maison. Si la réaction était une urgence vitale - comme une nécrose cutanée, une insuffisance hépatique ou un choc anaphylactique - le rechallenge est strictement interdit. La plupart des autorités sanitaires, y compris la FDA et l’EMA, ne l’autorisent que dans des cas très rares : réactions bénignes, sous surveillance médicale stricte, avec consentement éclairé et protocole d’urgence prêt.

En réalité, moins de 0,3 % des investigations sur les effets secondaires graves incluent un rechallenge. C’est rare, mais quand il est fait, il est décisif. Les algorithmes, les scores comme Naranjo ou les analyses statistiques peuvent estimer la probabilité. Mais seul le rechallenge peut dire : c’est bien lui.

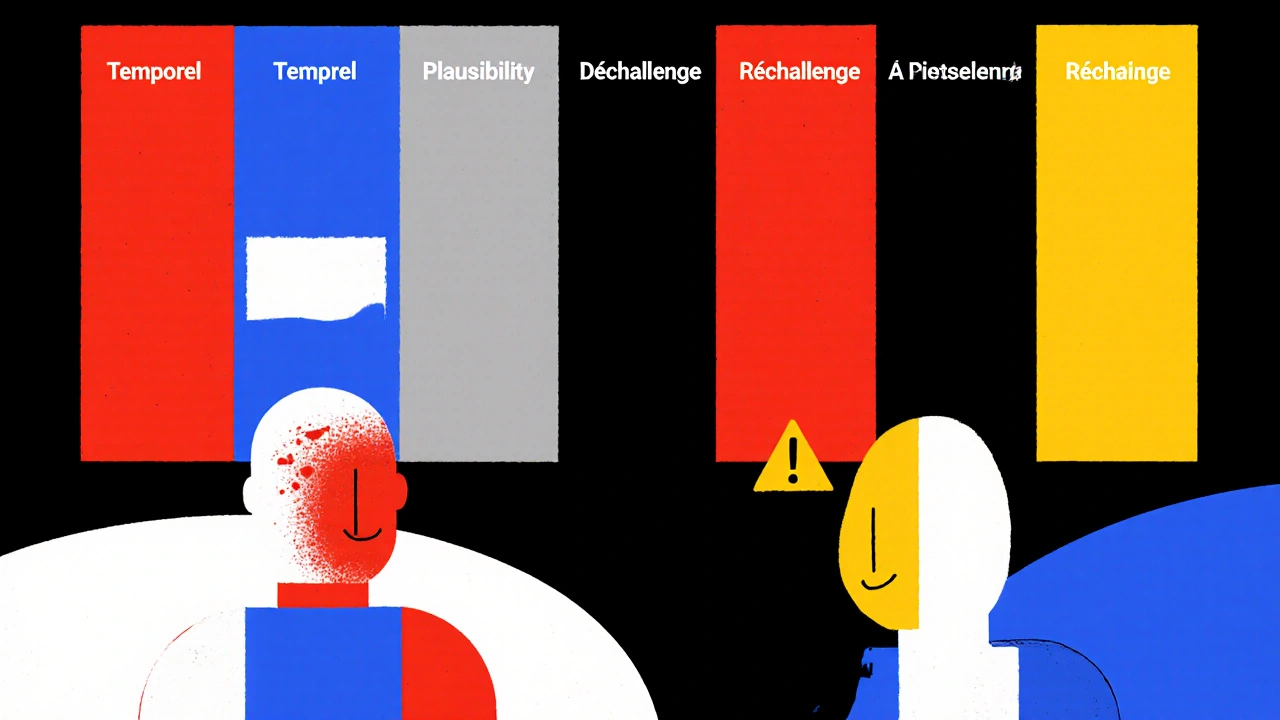

Les quatre piliers de l’évaluation de la causalité

Le déchallenge et le rechallenge ne sont pas des outils isolés. Ils font partie d’un cadre plus large, établi par les experts en pharmacovigilance. Pour déterminer si un médicament cause un effet secondaire, on vérifie quatre choses :- Relation temporelle : Le symptôme est-il apparu après la prise du médicament ? Pas une semaine avant, pas deux semaines après. Le timing doit être cohérent avec la pharmacocinétique du produit.

- Plausibilité biologique : Le médicament est-il connu pour causer ce type de réaction ? Par exemple, les statines peuvent causer des douleurs musculaires, mais pas une urticaire. Si la réaction est totalement étrangère au profil connu, c’est moins probable.

- Déchallenge : Les symptômes disparaissent-ils quand on arrête le médicament ?

- Rechallenge : Les symptômes reviennent-ils quand on le réintroduit ?

Les deux premiers points sont des indices. Les deux derniers sont des preuves cliniques. Un déchallenge positif rend la causalité probable. Un rechallenge positif la rend définitive. Sans ces deux derniers, les médecins doivent rester prudents. Beaucoup d’effets secondaires sont mal interprétés parce qu’on oublie de vérifier si le médicament a vraiment été arrêté - ou si d’autres médicaments ont été modifiés en même temps.

Pourquoi les déchallenges échouent parfois

Même si le déchallenge est simple, il est souvent mal fait. Les patients arrêtent leurs médicaments eux-mêmes sans en parler à leur médecin. Ils confondent les causes : ils arrêtent trois médicaments en même temps et ne savent plus lequel a causé le problème. Ou ils attendent trop longtemps pour signaler un effet secondaire - trop tard pour faire un rechallenge.Un autre piège : la polypharmacie. Un patient âgé prend dix médicaments. Il développe une confusion. On arrête tout. La confusion disparaît. Mais c’était quel médicament ? Impossible de le savoir sans une analyse fine. C’est pourquoi les systèmes modernes de pharmacovigilance exigent maintenant des dossiers médicaux électroniques précis : quels médicaments ont été pris, à quel moment, et quand ils ont été arrêtés. Sans cette traçabilité, le déchallenge devient une hypothèse, pas une preuve.

Les centres de pharmacovigilance utilisent désormais des modèles numériques pour aider. Des capteurs portables peuvent suivre la fréquence cardiaque, la température ou les marqueurs inflammatoires après l’arrêt d’un médicament. Ces données objectives remplacent parfois les rapports subjectifs des patients. Une étude de 2023 montre que les capteurs détectent la résolution des symptômes dans 78 % des cas, contre seulement 52 % avec les seuls témoignages.

Le futur : des alternatives au rechallenge

Avec les risques du rechallenge, les chercheurs cherchent des alternatives. L’une des plus prometteuses : les tests en laboratoire sur les cellules immunitaires. En prélèvement sanguin, on expose les lymphocytes du patient à une petite dose du médicament suspecté. Si les cellules réagissent - s’activent, libèrent des toxines - alors il y a un fort risque de réaction. Cette méthode a atteint 89 % de précision dans les essais du NIH en 2024.Des algorithmes d’intelligence artificielle sont aussi en cours de développement. Ils analysent des milliers de cas passés pour prédire si un déchallenge va être positif. Un prototype de l’OMS a prédit avec 76 % d’exactitude quand une réaction cutanée allait disparaître après l’arrêt d’un médicament. Cela pourrait éviter des arrêts inutiles de traitements essentiels.

Mais les experts mettent en garde : aucune technologie ne remplace la réalité clinique. Comme l’a dit Dr. Elena Rodriguez de l’OMS en 2024 : « Aucun algorithme ne peut remplacer la simple observation : un patient s’améliore quand on arrête le médicament. C’est ça, la base. »

Le poids des preuves dans la pratique

Les compagnies pharmaceutiques doivent maintenant inclure les résultats de déchallenge dans leurs rapports de sécurité post-commercialisation. Dans les pays de l’UE et aux États-Unis, les normes ICH E2B(R3) exigent que chaque signalement d’effet secondaire contienne une mention claire sur le déchallenge : a-t-il été fait ? Quel a été le résultat ?Les domaines où ces méthodes sont le plus utilisées ? La dermatologie (87 % des cas) et l’hépatologie (79 % pour les lésions hépatiques). En psychiatrie, c’est plus rare - arrêter un antidépresseur ou un antipsychotique peut déstabiliser un patient. Là, on se contente souvent du déchallenge, sans rechallenge.

Les entreprises qui intègrent ces pratiques dans leurs systèmes de pharmacovigilance ont 42 % plus de chances de détecter correctement les effets secondaires. C’est une différence majeure : mieux détecter un effet secondaire, c’est mieux protéger les patients. C’est aussi éviter des poursuites, des rappels de médicaments, et des pertes de confiance.

Que faire si vous pensez avoir un effet secondaire ?

Si vous avez un symptôme inexpliqué après avoir pris un médicament :- Ne l’arrêtez pas tout seul. Parlez d’abord à votre médecin.

- Écrivez la date exacte où vous avez commencé le traitement et où les symptômes sont apparus.

- Notez les autres médicaments que vous prenez - même les compléments.

- Si votre médecin propose d’arrêter le médicament, suivez les instructions. Ne le reprenez pas sans avis médical.

- Si un rechallenge est envisagé, exigez une explication claire des risques et des protocoles de sécurité.

Le déchallenge et le rechallenge ne sont pas des tests de laboratoire. Ce sont des histoires que votre corps raconte. Et si on sait bien les écouter, elles peuvent sauver des vies - en évitant qu’un médicament dangereux reste sur le marché, ou en permettant à un autre de continuer à être utilisé en toute sécurité.

Le déchallenge peut-il être faux positif ?

Oui. Parfois, un symptôme disparaît par hasard, ou parce qu’une autre maladie s’est améliorée. C’est pourquoi on doit toujours vérifier la relation temporelle et la plausibilité biologique. Un déchallenge positif n’est pas une preuve définitive - mais c’est une piste très sérieuse.

Le rechallenge est-il toujours dangereux ?

Pas toujours. Pour des réactions bénignes - comme une légère éruption ou une nausée passagère - le rechallenge peut être fait en toute sécurité sous surveillance médicale. Mais pour les réactions graves comme le syndrome de Stevens-Johnson ou l’insuffisance hépatique, il est strictement interdit. La sécurité du patient prime toujours.

Pourquoi les médecins ne font-ils pas toujours le déchallenge ?

Parce que ce n’est pas toujours pratique. Les patients ne signalent pas les symptômes à temps. Ils arrêtent les médicaments eux-mêmes. Ou ils prennent trop de traitements en même temps. Sans données précises, le déchallenge devient une supposition. C’est pourquoi les systèmes électroniques et les protocoles standardisés sont de plus en plus nécessaires.

Les tests génétiques peuvent-ils remplacer le déchallenge ?

Non. Les tests génétiques peuvent dire si vous êtes plus à risque de réagir à un médicament - comme le HLA-B*5701 pour l’abacavir. Mais ils ne disent pas si vous avez déjà réagi. Le déchallenge observe la réalité clinique. La génétique prédit la susceptibilité. Le déchallenge confirme la réaction.

Comment savoir si un effet secondaire est dû à un médicament ou à une maladie ?

On compare le timing : les symptômes sont-ils apparus après le début du traitement ? Ont-ils disparu après l’arrêt ? Ont-ils réapparu à la reprise ? Si oui, c’est probablement le médicament. Si les symptômes étaient déjà présents avant, ou s’ils persistent malgré l’arrêt, c’est probablement la maladie sous-jacente.

15 Commentaires

Sophie Burkhardt

Je viens de relire cet article et je suis tombée en arrêt 😭 C’est fou comme notre corps nous parle, juste en nous disant ‘hey, arrête ça’. Le déchallenge, c’est comme une conversation silencieuse avec soi-même. J’ai eu une éruption après un anti-inflammatoire, j’ai arrêté, et deux jours plus tard, c’était comme si la peau avait repris sa liberté. Aucun laboratoire n’aurait pu me dire ça aussi clairement.

Nicole Gamberale

OH MON DIEU 🤯 C’est encore un truc de ‘médecine traditionnelle’ qui marche mieux que toute la techno du monde ! Je savais que les labos étaient en train de tout gâcher avec leurs algorithmes. Le rechallenge ? Bah non, on va juste faire un test ADN et puis c’est tout ! 😒 Comme si notre corps était un robot à réinitialiser…

Alexis Butler

Vous avez tous l’air d’oublier que le déchallenge positif n’est qu’un indicateur de corrélation, pas de causalité. Le biais de confirmation est omniprésent ici. Un patient arrête un médicament, un symptôme disparaît… mais s’il a aussi changé son alimentation, son sommeil, son stress ? Vous avez contrôlé ces variables ? Non. Donc vous n’avez pas de preuve, juste une impression. La science, c’est pas du ressenti, c’est du contrôle expérimental. Et le rechallenge ? Un risque éthique inacceptable dans 99 % des cas. Vous confondez anecdote et preuve.

Clementine McCrowey

Je suis infirmière depuis 20 ans, et je peux vous dire : le déchallenge, c’est la clé. Pas besoin de tout compliquer. Si ça s’arrête quand on arrête le médicament, c’est que c’est lui. Je dis toujours à mes patients : ‘Écoute ton corps. Il ne ment pas.’ Vous avez raison, les techs sont utiles, mais rien ne remplace l’observation humaine. Continuez à parler de ça. C’est important.

Jérémy allard

En France, on a encore des médecins qui écoutent. Dans les autres pays, ils ont déjà tout délégué à l’IA. On va bientôt avoir des algorithmes qui décident si on peut reprendre un médicament ou pas. Et si ça foire ? Qui paie ? Pas eux. Pas les labos. On. Nous. Les Français. On garde notre bon sens. Merci pour cet article, c’est une fierté nationale.

Soane Lanners

Et si… tout ça était une manipulation ? Et si les labos avaient créé ce système de déchallenge/rechallenge pour nous faire croire qu’ils contrôlent tout ? Et si les effets secondaires disparaissaient juste parce qu’on a arrêté un médicament… mais qu’ils ont été causés par les OGM dans l’eau, les ondes 5G, ou les métaux lourds dans les vaccins ? Le rechallenge ? C’est un piège. On vous pousse à le refaire… pour vous rendre dépendant. Et si la vérité, c’est que les médicaments sont des armes chimiques discrètes ?

Guillaume Geneste

Bravo pour cet article ! 🙌 J’ai été médecin généraliste pendant 25 ans, et j’ai vu des gens se détruire parce qu’on leur a dit ‘c’est psychologique’ alors que c’était un antibiotique. Le déchallenge, c’est la base. Mais surtout : il faut le faire bien. Pas juste arrêter tout et dire ‘voilà, ça va mieux’. Il faut noter les dates, les doses, les autres traitements. Et si on peut faire un rechallenge, en toute sécurité, avec un protocole, c’est magique. J’ai eu un patient qui avait une urticaire chronique depuis 3 ans. On a arrêté le bisoprolol. En 72h, disparu. On a réintroduit… et BOOM. La même éruption. Il a pu reprendre ses activités sans peur. C’est ça, la médecine. Pas des tests. Des histoires. Des corps. Des vies.

Franc Werner

Je suis originaire de Lyon, j’ai vécu à Dakar, et j’ai vu des gens en Afrique faire des déchallenges avec des plantes et des prières… et ça marche aussi. Ce n’est pas la technologie qui rend la médecine juste. C’est l’attention. L’écoute. Le fait de ne pas ignorer ce que le patient dit. Cet article me rappelle que même dans un monde hyperconnecté, la plus grande innovation, c’est encore d’écouter. Merci.

Danielle Case

Il est regrettable que cet article soit si peu rigoureux sur les notions de causalité. Le déchallenge positif, selon les critères de Karch & Lasagna, ne suffit pas à établir une relation causale sans évaluation de la chronologie, de la dose-réponse, et de l’exclusion des autres facteurs. Ce type de rédaction, trop émotionnelle et non scientifique, nuit à la crédibilité de la pharmacovigilance. Les patients doivent être informés avec précision, pas avec des métaphores poétiques.

Jean-Thibaut Spaniol

Vous parlez de ‘l’histoire que raconte le corps’… mais avez-vous déjà entendu parler de la théorie de l’effet placebo inversé ? Ou du biais de sélection dans les rapports de pharmacovigilance ? Non, bien sûr. Vous êtes trop occupés à applaudir la ‘sagesse populaire’. Le rechallenge n’est pas ‘la preuve définitive’ - c’est un artefact de la pratique clinique, pas une loi de la nature. Et la génétique ? Elle est bien plus puissante que vos ‘observations’. Mais vous préférez croire en vos sentiments.

Oumou Niakate

Waw! I read this in English and it’s so true! In Mali, we don’t have all these machines, but we know when a medicine make you sick. We stop it. We wait. We see. Simple. No need for AI. Body know. I tell my sister: if you feel bad after pill, stop. Talk to doctor. Don’t wait. Your body talk, you just listen.

Laurent REBOULLET

Je suis content de voir que quelqu’un parle de ça sans faire peur. J’ai eu un rechallenge il y a 5 ans, pour un anti-inflammatoire. J’avais peur. Mais j’ai suivi le protocole. Et ça a changé ma vie. Je peux enfin prendre ce médicament sans craindre. Ce n’est pas dangereux quand c’est bien fait. Merci de rappeler que la médecine, c’est aussi de la confiance. Pas juste des chiffres.

Estelle Trotter

FRANCE = EXCELLENCE. TOUT LE RESTE EST DU VENT. L’OMS ? La FDA ? Des institutions américaines qui veulent imposer leur vision du monde. Nous, en France, on a des médecins qui regardent les patients, pas les écrans. Le déchallenge, c’est notre patrimoine. On ne va pas laisser des algorithmes chinois ou américains décider de ce qui nous fait du bien ou non. Vive la médecine française ! 🇫🇷

Patrice Lauzeral

Je me demande… si je n’avais pas arrêté ce médicament… est-ce que j’aurais eu une réaction plus grave ? Et si j’avais continué… est-ce que j’aurais été dans un hôpital ? Et si je l’avais repris… est-ce que je serais mort ? Tous ces ‘si’… ils me hantent. Je n’ai jamais osé parler de ça. Mais je lis ça… et je sens que je ne suis pas seul. Merci.

Chanel Carpenter

Je suis maman de deux enfants. J’ai appris ça en observant ma fille après un vaccin. Elle a eu une fièvre. J’ai attendu. J’ai regardé. J’ai appelé le pédiatre. Il a dit : ‘On va arrêter le vaccin pour voir.’ Et ça a disparu. Je n’ai jamais oublié ce moment. Ce n’est pas de la science complexe. C’est de la patience. De l’amour. Et de l’écoute. C’est ça la vraie médecine.